|

西日本の滝の単純集計 |

本HPのメインテーマの一つは滝と地質の関係を探ることである。その観点から、北中康文氏の「日本の滝、東日本661滝、西日本767滝」は極めて貴重な著作である。滝の全容が分かる綺麗な写真と滝の地質学的データが併記してある。東日本版は主だった滝のみであるが、西日本版には全掲載滝の地質データが付記してある。

そこで、西日本版を用いて滝のデータを集計し、滝の全体像をかいま見ることにした。

なお、このページは北中康文著「日本の滝、東日本661滝1)、西日本767滝2)」に記載された滝データ、地質データをもとに行ったメタ解析の一部である。

滝の形態

1)永瀬氏分類

滝分類としては永瀬嘉平氏の著作に紹介された分類法(以下永瀬氏分類という)がもっとも有名である。永瀬氏分類は滝を直瀑、分岐瀑(滝面で落水が分岐するもの)、渓流瀑(瀬や淵があったり川幅が変動して渓流に準ずる滝)、段瀑(途中に段がある滝)、潜流瀑(伏流した水が滝の途中から吹き出す滝)に分けている。他にも海岸瀑など他の類型も提唱されているが、氏の著作では前述の5分類を採用している。

直瀑33%、分岐瀑25%、渓流瀑3%、段瀑35%、潜流瀑1%と段瀑が最多、渓流瀑、潜流瀑は少数であった。

2)滝おやじ分類

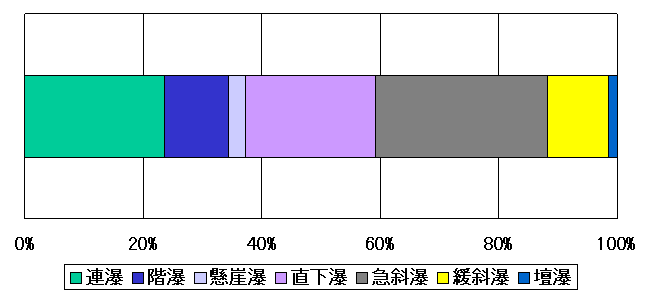

吉村氏のHP「滝を観る」に記載された分類(以下、滝おやじ分類とする)で、永瀬氏分類の非科学性に対抗して提唱された。永瀬氏分類で段瀑とされたものに対し、段の間に有る程度の流路や滝壺を挟むものは滝の連続と見なし、連瀑とした。更に滝崖の途中に段があるものは階瀑とした。滝の落差に対して横幅が2倍以上のものを壇瀑とする。それ以外のものに対しては滝崖の傾斜によって懸崖瀑、直下瀑、急斜瀑、緩斜瀑に分類する。

その結果、連瀑181滝23.5%、階瀑84滝10.9%、懸崖瀑21滝2.7%、直下瀑170滝22.1%、急斜瀑222滝28.8%、緩斜瀑80滝10.4%、壇瀑11滝1.4%、不明1滝であった。

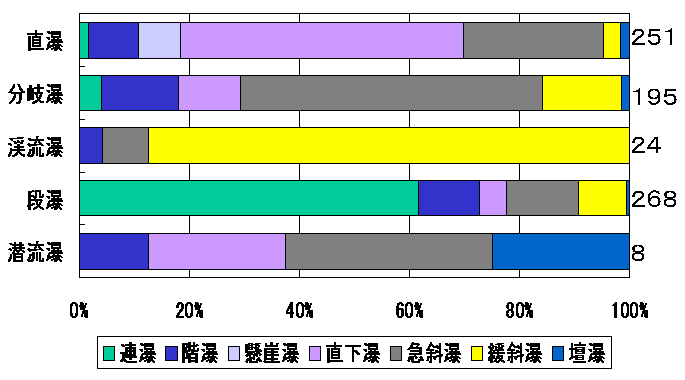

3)永瀬氏分類と滝おやじ分類の比較

永瀬氏分類で示された滝が滝おやじ分類ではどうなるかを示したものが表1であり、それをグラフにしたのが図3である。

直瀑は概ね直下瀑、懸崖瀑に相当すると考えられ、計59%がこの分類になった。一部連瀑、階瀑とされるものがあるが、主瀑に対して小さな付随滝または段を有する場合にそれを連瀑と解釈するか、単瀑と解釈するかの違いに基づくと思われる。問題なのは急斜瀑や緩斜瀑と思われるものまで直瀑とされている点である。傾斜瀑(急斜瀑、緩斜瀑)で滝面がごつごつしたものは落水が分岐し分岐瀑と成るが、平滑なものでは分岐しないので苦し紛れに直瀑と分類したと思われる。

分岐瀑は多くは急斜瀑に相当すると思われ55%がこの分類になった。連瀑、階瀑が生じるのは前述の事情であろう。直下瀑とされるのはもともと直瀑であったものが滝崖の上部が浸食されると、そこに水がぶつかり分岐するように見えるという事情によるものだろう。

渓流瀑は概ね緩斜瀑に成ると思われ、88%がこれに分類されている。

段瀑は連瀑または階瀑と分類することが想定され、計73%がここに分類される。他の形態にも分類されたのは前述のように主滝、付随滝の比率の解釈の問題であろう。

潜流瀑はこれまでの形態による分類ではなく、成因に基づく分類である。いろいろな形態をとってしかるべきであろう。

| 連瀑 | 階瀑 | 懸崖瀑 | 直下瀑 | 急斜瀑 | 緩斜瀑 | 壇瀑 | 計 | |

| 直瀑 | 4(2%) | 23(9) | 19(8) | 129(51) | 64(26) | 8(3) | 4(2) | 251(100) |

| 分岐瀑 | 8(4) | 27(14) | 22(11) | 107(55) | 28(14) | 3(2) | 195(100) | |

| 渓流瀑 | 1(4) | 2(8) | 21(88) | 24(100) | ||||

| 段瀑 | 165(62) | 30(11) | 13(5) | 35(13) | 23(9) | 2(1) | 268(100) | |

| 潜流瀑 | 1(13) | 2(25) | 3(38) | 2(25) | 8(100) | |||

| 計 | 177 | 82 | 19 | 166 | 211 | 80 | 11 | 746(100) |

|

|

図3.西日本の滝、永瀬氏分類と滝おやじ分類の比較 |

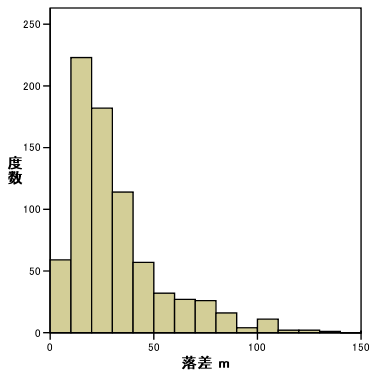

滝の落差

10~20mのものが最多で落差が高くなるに従って頻度が減っていく。左に偏った分布をしているが、落差を対数変換するときれいな正規分布を示す(データは示さず)。

全滝の平均は 30.1m

標準偏差は26.7m

中央値 22.0m

最頻値 20m であった。

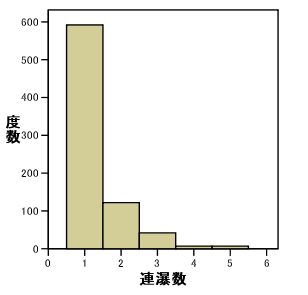

連瀑数

|

連瀑について、いくつの滝が連なっているかを検討した。1は単独瀑のことである。数が多くなると書籍の写真からは確認が難しくなるので、一律に5とした(例え連瀑数が本文に明記されていても)。

その結果、連瀑の数が多くなるとその頻度も指数関数的に少なくなることが分かる。

連瀑数の平均は1.33、標準偏差は0.7である。中央値も最頻値も1である。

滝の標高

|

滝の標高を調べることでどれほど客観的な意味付けができるかは疑問だが、標高が調べてあるのでヒストグラムにしてみた(図6)。

平均 474m

標準偏差 285m

中央値 400m

最頻値 300m

であった。

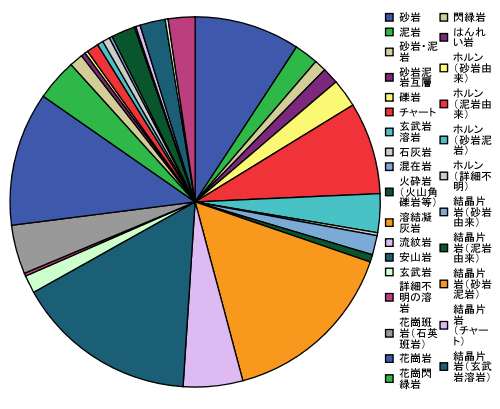

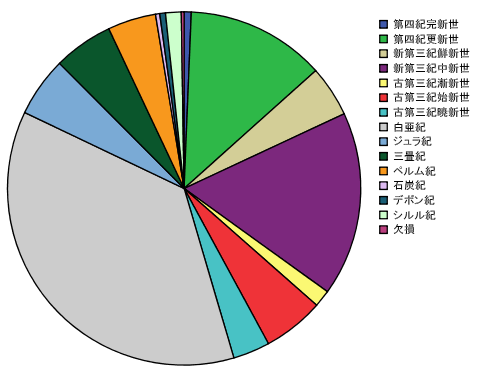

滝と地質

滝の構成岩石別の頻度を図7に示した。実に多くの岩石から成っているが、頻度が多いのは砂岩64(8.4%)、チャート62(8.2%)、溶結凝灰岩120(15.6%)、安山岩122(15.8%)、花崗岩90(11.7%)であった。この五岩石で全体の過半数(59.5%)となった。

分類別では堆積岩が29.6%弱、火成岩が60%(火山岩39.1%、深成岩21.2%)、変性岩が10.1%であった。火砕岩、溶結凝灰岩は通常は堆積岩とされるが火山噴火と密接に関わっているので火成岩とした。玄武岩溶岩としたのは堆積岩中に含まれたそれで、太古に海中噴火した後プレートの動きに乗って運ばれてきたと解釈される岩石である。最近では岩石の性状から超苦鉄質岩と呼ばれる方が多い。その成因から堆積岩とした。単に玄武岩としたのは現在地で噴火した結果できたと考えられるものである。当然火成岩(火山岩)である。

構成岩石の形成された年代 もちろんこれは岩石の種類で異なる。白亜紀のものが最多で、新第三紀中新世、第四紀更新世が次いでいた。最近第四紀、第三紀末のものは最近の火山噴火にもたらされたと考えられる。古い時代のものは堆積岩、変性岩、深成岩を表しているのであろう。

まとめ

1.滝形態分類では、永瀬氏分類で段瀑、直瀑、分岐瀑の順に多く、約1/3づつであった。渓流瀑は3%、潜流瀑は1%であった。滝おやじ分類では急斜瀑が最も多く約30%、連瀑、直下瀑は約20%、階瀑、緩斜瀑は約10%、懸崖瀑、壇瀑は数%であった。

2.永瀬氏分類と滝おやじ分類の比較では直瀑は直下瀑、分岐瀑は急斜瀑、渓流瀑は緩斜瀑、段瀑は連瀑とされることが多かった。

3.滝の落差の平均は30mであった。それ以上は落差が高いほど頻度は低下した。連瀑数の平均は1.33、同様に多いものほど頻度が低下した。滝の標高の平均は474mだった。

4.滝を構成する岩石で多いのは砂岩、チャート、溶結凝灰岩、安山岩、花崗岩の5種類で全体の60%であった。岩石の分類別では堆積岩30%、火山岩40%、深成岩20%、変成岩10%であった。 滝の構成岩石の形成時期別では白亜紀が最多で、新第三紀中新世、第四紀更新世が次いでいた。

参考文献

1)北中康文(2004):日本の滝①東日本661滝.山と渓谷社

2)北中康文(2006):日本の滝②西日本767滝.山と渓谷社